品牌經營不只FB跟IG,創造網路流量靠時下最火紅社群平台!

人手一機的現在,不管是出於工作或是社交需求,已經幾乎是每個人手機裡都會安裝1個以上的社群軟體,也因此造就了一個在社群平台中搶佔網路流量的大航海時代,誰能夠抓取更多觀眾的注意力,就更有機會透過社群經營獲取商機。

其實從兩個現象,我們就能觀察到社群經營在行銷中的重要地位,一是原本就非常知名的國際品牌,也都在經營社群媒體官方帳號,用更親人的語言、方式與粉絲互動;二是現在有許多新創的品牌商家,一開始或許並沒有建立官方網站,但至少都會在Facebook粉絲專頁,或是Instagram商業帳號中擇一來經營品牌的社群。

但雖然Facebook與Instagram至今仍佔據社群平台的龍頭,近年來卻因為演算法、言論審查、資安問題等各種大小爭議不斷,導致網路上掀起一波遷徙潮,有不少人紛紛退出FB,而IG也因為越來越多長輩加入而高齡化,加上IG Reels遭批模仿抖音,用戶們開始試著尋找新的社群媒體棲息地。

那麼,品牌社群經營的下一座戰場會在哪裡呢?在開始正式主題之前,我們先討論一下社群經營的重要性。

為什麼品牌應該要重視社群經營呢?

數據告訴我們,全台灣總共有2172萬的網路用戶,大概佔總人口數的91%,活躍的社群平台用戶則是高達2135萬,佔了全台人口的89.4%,而平均花在社群媒體上的時間就高達了2小時又4分鐘。(數據來源:DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》

從上述的數據就可以看出,台灣社群平台用戶的比例是非常驚人而且活躍!前面我們說過,這是一個抓取注意力換取商機的時代,經營社群平台就自然而然成為品牌重要的行銷戰略之一。

經營社群平台幫助品牌帶來的6大好處

統整經營社群平台大致上可以為品牌帶來這些好處:

.社群經營好處1:社群平台是每人每天都會用到的介面,能夠拓展品牌的接觸點。

.社群經營好處2:如果能在社群經營出好的品牌形象,可以加強群眾對品牌的印象,提高知名度。

.社群經營好處3:與品牌群眾直接對話的空間,有助於維繫客戶關係、打造品牌鐵粉。

.社群經營好處4:透過社群經營的成效追蹤,能夠掌握潛在客戶名單,並了解他們的興趣習慣。

.社群經營好處5:在社群內容中創造反向連結,可以為官方網站導入網路流量。

.社群經營好處6:延續上一點,好好經營社群媒體內容,也能有助於SEO優化。

也就是說,如果能夠好好應用社群經營,的確可以為品牌的行銷加分不少!

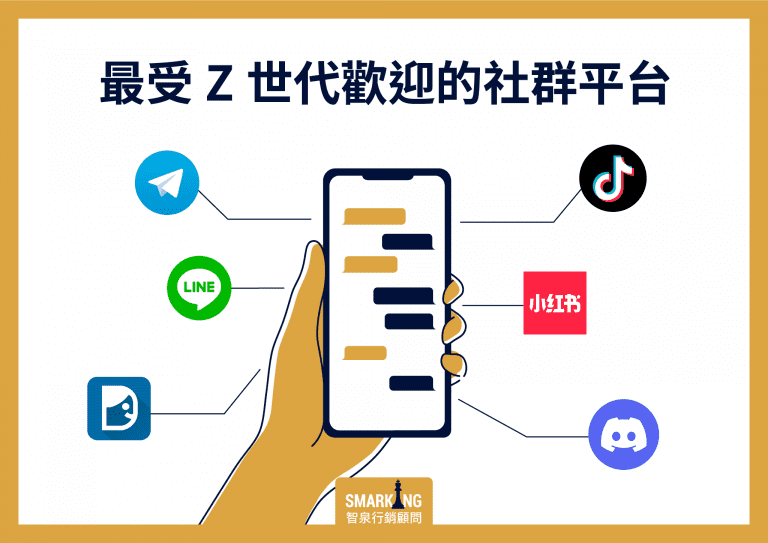

盤點時下最火紅的6個社群平台

社群平台大遷徙的原因,除了我們前述提到Meta公司的各種爭議,另一個重要原因是相較於過去文字導向的媒體 (像是Facebook、Twitter等),Z世代的年輕人們,更偏好輕薄短小的圖片與影音內容。

因此不只幾年前產生了從FB搬遷到IG的移民潮,也進一步誕生了許多更符合現代閱聽需求的新興社群媒體,那麼,現下最受矚目的社群平台究竟有那些呢?跟著我們來一一認識吧。

Tik Tok抖音海外版——Z世代社群媒體新星

社群媒體TikTok,是國際版的抖音,2017年時由中國大陸的字節跳動公司所創立,短短五年的時間,用戶數就已經達到十億人。

江湖流傳一個說法,「你有在用Tik Tok嗎?」已經成為劃世代的分野,如果你的手機裡沒有安裝Tik Tok,那麼你可能就會被標籤成上一個世代的叔叔阿姨了。

那是什麼原因讓TikTok爆紅,成為年輕世代的主流社群平台呢?

時間短、資訊多,再加上演算法自動推薦用戶感興趣的內容,流行話題汰換速度快,容易跟上、但就算沒跟上也不可惜,Tik Tok自然就成為多數人填補零碎時間的最佳選項。

但真正讓Tik Tok受歡迎的關鍵就在於,相較於過去流行文字導向、以好友網絡為中心的社群媒體,Tik Tok以超短影音內容為載體,讓每個人都可以盡情透過各種創意展現自己,使用設計完美符合Z世代注意力時間較短,以及自我意識較強這兩大特點。

安迪‧沃荷說過:「在未來,每個人都會有聞名於世的15分鐘。」而Tik Tok則是讓現代人只要15秒就有機會一舉成名,也就不難想像在這個人人都想成為影音創作者的年代,為什麼Tik Tok會成為最有潛力的社群媒體新星了。

值得行銷人們注意的現象是,經過Google調查發現,約40%的「Z 世代 (1995-2009年出生的人)」已經不太使用Google搜尋引擎找資料,反而會使用Tik Tok或Instagram搜尋。未來搜尋行為的趨勢或許正在悄悄轉變。

小紅書——號稱中國版Instagram

有「中國版Instagram」、「中國版Pinterest」之稱的小紅書,2013年於上海創立,是一款結合社交與電商服務的社群平台。平台分享的內容主要為美妝、保養、時尚、流行、穿搭……等生活風格領域,使用者目前超過三億人。

結合了Instagram跟Pinterest的優點,在註冊時可以像Pinterest一樣選擇自己感興趣的領域,貼文呈現形式則是類似於Instagram的圖文排版。

有名的博主(部落客)主要會以更接地氣、閨蜜視角,分享不同生活領域的好物或者教學式內容,同時小紅書附加的商城功能,可以讓用戶輕鬆就找到博主(部落客)推薦的商品,對於使用者來說非常便利。

根據KEYPO大數據關鍵引擎的數據顯示,小紅書近三年來在台灣的網路聲量漸漸增加,2021年時則有非常明顯大幅成長的現象,這都要歸功於幾家女性議題媒體,以及女性Youtuber的推波助瀾。

有越來越多Z世代用戶表示,會在小紅書上了解穿搭跟美妝教學,或是追蹤時尚流行資訊,除此之外,其他領域舉凡運動、料理、閱讀等更多元的生活風格內容,也都可以在小紅書裡找到相關的主題文章,是非常受到女生歡迎的社群平台之一。

Discord——最接近元宇宙的社群媒體

Discord推出於2015年,最初是專門針對遊戲玩家設計的免費即時通訊平台,用戶可以透過聊天頻道進行各種語音跟影像的交流,Discord之所以能夠受到遊戲玩家們的青睞,是因為擁有高清、無延遲的連線通話。

創辦人傑森·西特龍 (Jason Citron) 本身就是一個資深遊戲玩家,夢想是做遊戲的開發設計,在他成立Open Feint推出的第一個遊戲,就首度結合了大量社群元素。

而在不斷開發遊戲的過程中,他發現很多遊戲的內建聊天功能非常不穩定,對於需要即時、大量戰術討論的遊戲來說無疑是個硬傷。而後,西特龍推出了Discord,成功改善遊戲的即時通訊問題。

因為隱私性高、通話品質優異、同步共享影音串流、可以永久保存大量資料……等特性,許多非遊戲玩家的用戶也漸漸加入Discord的數位天地。

平台裡的頻道類別越來越多元,近年來更受到NFT玩家、幣圈、培訓界愛用,目前為止註冊用戶已經超過三億,每月活躍用戶大約有1.5億名。

至於為什麼大家會稱Discord是「最接近元宇宙的社群平台」呢?

一是因為不受演算法控制,也不追隨主流社群媒體的追蹤人數設定,因此用戶擁有更高的自由度,可以去選擇自己想要關注的領域內容,輕鬆隨性加入感興趣的虛擬社群;而每個人也都可以以自己為圓心,創聊天群、討論群、開公司,畫出屬於自己的數位第三空間。

二是歸功於平台裡面非常活躍的機器人生態系統,並且逐漸擴展到加密領域,Discord也提供開發者可以自行上架機器人的平台,能夠直接在程式上建構與應用。機器人生態系統的活躍,不只增加社群的遊戲化體驗,更朝向 Web 3.0 去中心化自治組織的理想更進一步。

不過儘管遊戲化社交已然是未來趨勢,並且不受演算法控制等特點十分令人矚目,Discord在台灣目前還是還是只有在遊戲圈比較普及,建議品牌大可不必急著規劃到Discord佈局社群行銷,先有一定程度的瞭解即可。

LINE——穩居台灣人使用率第一的社群平台

既然講到社群平台,就還是一定得提到LINE。根據DATAREPORTAL,《Digital 2022: Taiwan》年初的數據報告,在台灣LINE的使用率高達了95.7%,是台灣覆蓋率第一名的社群媒體。

而業績公式中很重要的一環就是「回客率」,且LINE擁有的用戶高覆蓋率、訊息高到達率,以及不受演算法控制的群組封閉性,就非常適合用來培養忠實顧客、VIP、鐵粉。

隨著用戶數增長,以及品牌官方帳號的加入,LINE各項功能愈趨完善,客戶服務包括集點卡、方便取得官方資訊的Chatbot;也有許多利於商家舉辦行銷活動的功能,像是優惠券、抽獎、調查問卷等,以利促成行銷目標。

雖然LINE的版本更新過程中,偶有棄守LINE、轉戰其他社群平台的討論聲浪,但目前為止它仍然是台灣人最常使用的社群平台,絕對有必要持續好好經營LINE的社群行銷。

Dcard——不容小覷的社群媒體台灣代表

把自己定義為「全台灣最大匿名社群平台」的Dcard,2011年由台灣大學資訊管理系學生林裕欽、簡勤佑攜手推出,最初是設計為大學生的線上聯誼平台,從每天午夜十二點的抽卡配對遊戲開始,到後來加入校園聊天室,漸漸擴張功能成為縣在18-35歲年輕世代最愛用的綜合性論壇。

隨著用戶越來越多,2015年Dcard正式成立公司,至2016年底時,Dcard規模就已經發展到每個月有超過800萬以上人次的不重複訪客、註冊用戶超過百萬人的社群平台,至今更是翻倍成長,並且也逐步將社群版圖推往日本與香港,進軍國際級社群平台的目標相當明確。

從前面Telegram跟Discord的崛起,我們就可以隱約窺見,另一股社群發展的重點在於「匿名性」,Dcard從開發以來創辦人就非常注重使用者的匿名跟隱私需求,這是其中一個Dcard可以在台灣社群平台中異軍突起的原因;而另外一個重點則是「共鳴」,因為匿名機制,網友更可以更無懼地發表真實的故事和意見,造就了Dcard社群平台性質以分享為主,整體氛圍偏向溫馨。

綜觀以上條件,Dcard的社群行銷潛力,就在建立口碑行銷。

對品牌和商品而言,「引發討論」也是一個很重要行銷推廣手法。Dcard不同討論版,已經聚集了各種不同興趣的用戶,首先就幫我們所訂好了目標TA,若是口碑行銷操作得好,就可以有效地將品牌或商品帶到TA面前,創造第一個接觸點。口碑行銷的操作方式,則建議可以從徵求部落客體驗開始著手,未來也值得繼續觀察各種行銷手法的可能性。

面對新世代的社群媒體使用習慣,品牌應該如何應對?

在這個搶佔網路流量的大航海時代,數據已經向我們證明,人們在社群媒體上花費的時間越來越長,如果想要吸引消費者目光,社群行銷必然是消費者旅程中不能或缺的一環。

從以上六個新興社群平台,我們認識了幾個新世代族群的社群媒體使用習慣,那麼品牌除了固守原本的社群媒體管道之外,應該要如何應對呢?

首先,針對搜尋引擎的趨勢變化,不需要太過恐慌。

儘管現在越來越多人會選擇把IG、TikTok當作第一個使用的搜尋引擎,但就我們目前的觀察來看,在經過第一手搜尋過後,大多數人還是會傾向到Google進行更細節的資料搜尋,短期之內不會有大規模的變化。

其次,部份群眾開始有意識地排拒演算法,因此讓高度加密的社群平台逐漸興起。失去了演算法的助力、社群的封閉性提高,就更加需要好好經營與社群成員之間的互動,或是提供高含金量的社群內容,才能夠維繫社群活躍度。

第三,順應新世代群眾「注意力短暫」、「期待重點」這兩個特點,因此如何製作更輕薄短小的內容,就成為未來社群內容產製的重點,這是不管哪一種品牌或商品都必須要好好思考並調整的。

人類的進化與發明,本就是建立在「如何更省時、省力」的追求,因此取得資訊的形式與方式會隨時間改變,也是自然的過程。我們需要做的是跟上社群經營的趨勢變化,先觀察、不躁進佈局,並且持續、規律地製作優質的內容,才是品牌與商品能夠長遠穩固消費者忠誠度的關鍵!

沒有人力經營社群行銷,讓智泉行銷顧問協助你!

網路行銷不一定要自己做,你也可以找網路行銷公司協助,但挑對適合的行銷公司,才能讓你事半功倍!

而智泉網路行銷顧問公司,不只是擔任你公司的專業行銷顧問,會針對各個品牌不同特性,客製化作出符合你的網路行銷服務,更像是把整個行銷團隊進駐到你公司,協助你打穩行銷基底。

我們幫助過多家知名品牌公司成功經驗,擁有與各個產業豐富的合作經驗,我們認為成功不是靠曇花一現,需要透過扎實的行銷規劃幫你成功!

《行銷成功案例:策略方向正確×執行到位是成功的關鍵∣智泉行銷》

假如您需要專業的行銷團隊協助,找出現今的問題或盲點,幫您的企業做完善的分析與整體性的規劃,或是協助你把行銷執行到位,也歡迎留單洽詢,我們的品牌行銷顧問將會盡快與您聯絡。